【12月イベント分も追加しました🌙】地域イベント告知

🌙月のはじめの

地域イベント告知

こんにちは🐶

いつもブログを読んでいただきありがとうございます。ますと広報担当Aです🍎

11月に入りました。2024年も残すところあとわずか。本宮市内も一気に寒くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

広報Aは10月末から風邪をひいて久しぶりにしっかり寝込んでいました…。みなさまも体調管理にご注意ください(;_;)

さて、今日のブログは、タイトルの通り地域で開催されるイベント告知をまとめてお伝えいたします♪

【11月28日更新✨】

yoco先生から12月のワークショップのお知らせも届いています!

毎年恒例のイベントもあります。ぜひご参加ください!

🧘11月ヨガワークショップのお知らせ

毎週木曜日にますとでヨガクラスの講師をしていただいております

yoco先生より、11月のヨガワークショップのお知らせが届きました!

yoco先生からのコメントが届いております♪

”10月も今日で終わり。

またまた遅くなりましたが、11月のスケジュールです。

イベントもありますよ🎵

今週末の3時間クラスも前日までご予約受付してます♡

こころとからだの繋がり体験

からだを動かしたり、呼吸でほぐしたり、盛りだくさんの3時間予定です😊

お待ちしてます✨

クラス詳細は、LINE VOOMをご覧ください♡

どこかのタイミングでお会いできることを楽しみにしてます🐒”

【11/28更新】12月のヨガイベントのお知らせも届いています♪

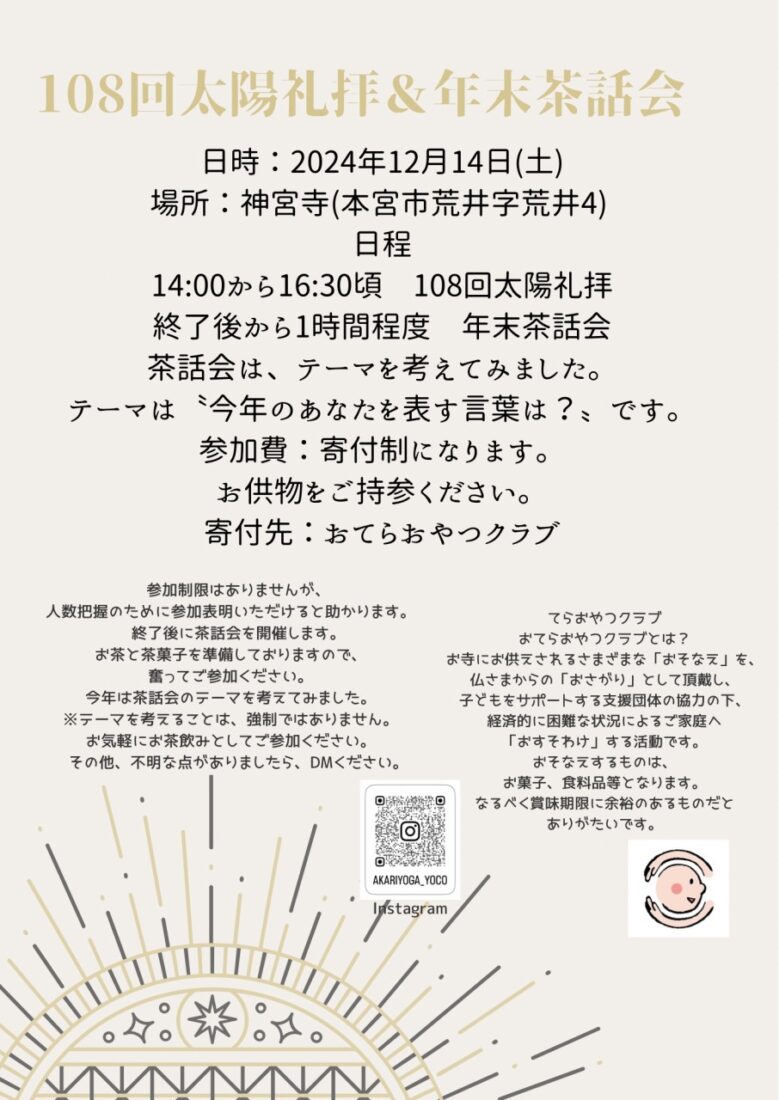

今月は毎年恒例「108回太陽礼拝&年末茶話会」のイベントも実施です!

yoco先生からのコメントです♪

こんにちは^_^

寒くなってきましたが、体調はいかがでしょうか?

12月のスケジュールのお知らせです𓄀

今年もあと1ヶ月になりました。

毎年恒例の108回太陽礼拝もあります🌞

ヨーガを通して、今年の締めくくりませんか?

どこかのタイミングでお会いできること、楽しみにしています🐒

yoco先生のヨガクラスは、ヨガだけでなくヨーガ哲学も学べる機会がたくさんあります。

季節の変わり目で体の不調が続いている皆様、親子でヨガに参加してみたい皆様!

ぜひご興味のある方は、yoco先生のInstagramのDMもしくはLINEの友だち追加のメッセージにてお問い合わせください!

🔴おしゃべりの会 / ボッチャ練習会 開催のお知らせ

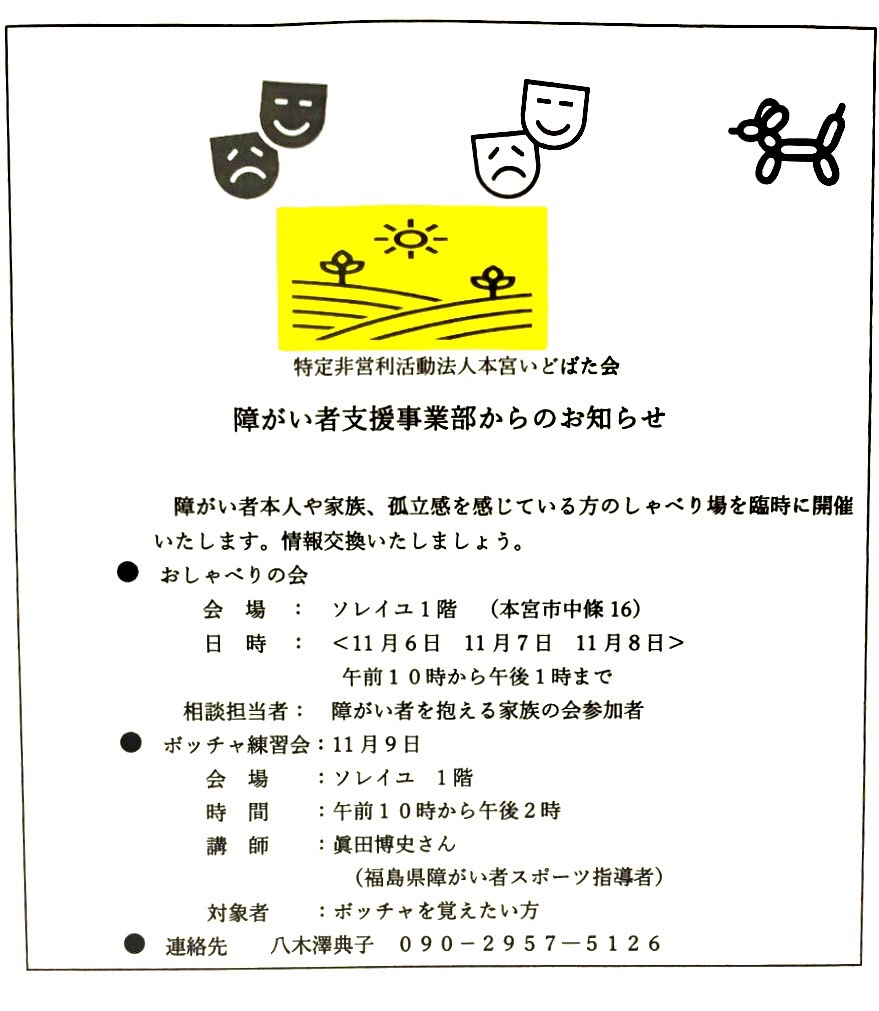

連携団体の一つである『NPO法人 本宮いどばた会』の障がい者支援事業部より、新イベント開催のお知らせです!

当事者やご家族が悩みを共有することが難しい現代社会。障がい者支援事業部の「しゃべり場」で、共通の悩みなどを話すことで、少しでも心が軽くなる機会になるのではないかなと思います。

また、2020年の東京パラリンピックでも競技として採用された「ボッチャ」は、運動機能に障害がある人々でも参加できるスポーツとして注目されています。皆さんお誘いあわせの上ご参加ください!

お問い合わせは、チラシにあります八木澤さんのご連絡先まで!

地域イベントも告知します!

ますとでは、事業所内イベントだけでなく地域の情報ポータルとして、福祉事業やメンタルヘルスに関するイベントなどのご紹介を取り扱っていきたいと考えております。

ブログを読んでいるみなさんも「参加してみたい…!」と思えるイベントがあると思います。ぜひお気軽にお問い合わせください♪

10月もイベント盛りだくさんだったので、11月中旬には10月のますとの様子ブログがアップできるはず…!! お楽しみに☆

それでは! 次のブログ記事でお会いしましょう!

Be the mast for you⛵

ますと広報A🍎

-1100x825.jpg)