【お知らせ】6月から土曜療育がはじまります(予定)

寒いですね⛄

こんにちは! ますと広報担当です。

雪が降ったり、ちょっと暖かくなったり…天気に翻弄される本宮市内ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

3月と言えどまだまだ寒さも続きそうですね。暖かくして、安全第一でお過ごしくださいね!🚗❄️

今日は来年度から始まります土曜療育と、そこで用いられますABA療育のお話です!

ABA療育とは?

ABA療育(応用行動分析”Applied Behavior Analysis”)は 「できることを増やす」 ために本人の行動を科学的に工夫する療育方法です。

ABAセラピー、応用行動分析、ともいうことがあります。

「●●(トイレ、挨拶、おしゃべりなど…)をできるようになってほしいけれど、どうしたらできるようになるかな?」を考え、日常生活の中で練習します。

しかし、現在でもこの療育の方法関しては議論が続いています。その方法が多様な当事者の特性を矯正し、定型発達に近づける……ともとらえられない方法であるためです。ですが、ますとでは、ABA療育をその子が生活の中で「よくできたね!」「すごいね!」とほめられながら自己肯定感とスキルを身につけられる療育であると考えています。

「ABA療育」の基本3つ

① ほめる & ごほうび(強化)

みなさんも覚えがあると思いますが、子どもは「これをするといいことがある!」と感じると、同じ行動を もう一度やってみようと自然と思うようになります。

これが 「強化」 という考え方です。

たとえば、トイレトレーニングのとき「トイレに行けたらシールを貼る」というルールを作るとします。

すると、子どもは 「トイレに行くと素敵なシールがもらえる!」 ということを学び、トイレに自主的に行く行動が増えていきます。

この「いいこと」のことを 「強化子(きょうかし)」 と呼びます。強化子にはいろいろな種類があり、子どもによって「うれしい」と感じるものは違います。シールやおもちゃ、ごほうびのおやつのような 目に見えるもの もあれば「すごいね!」「よくできたね!」と笑顔でほめることや、ハグをすることも、子どもにとって大切な強化子なのです。

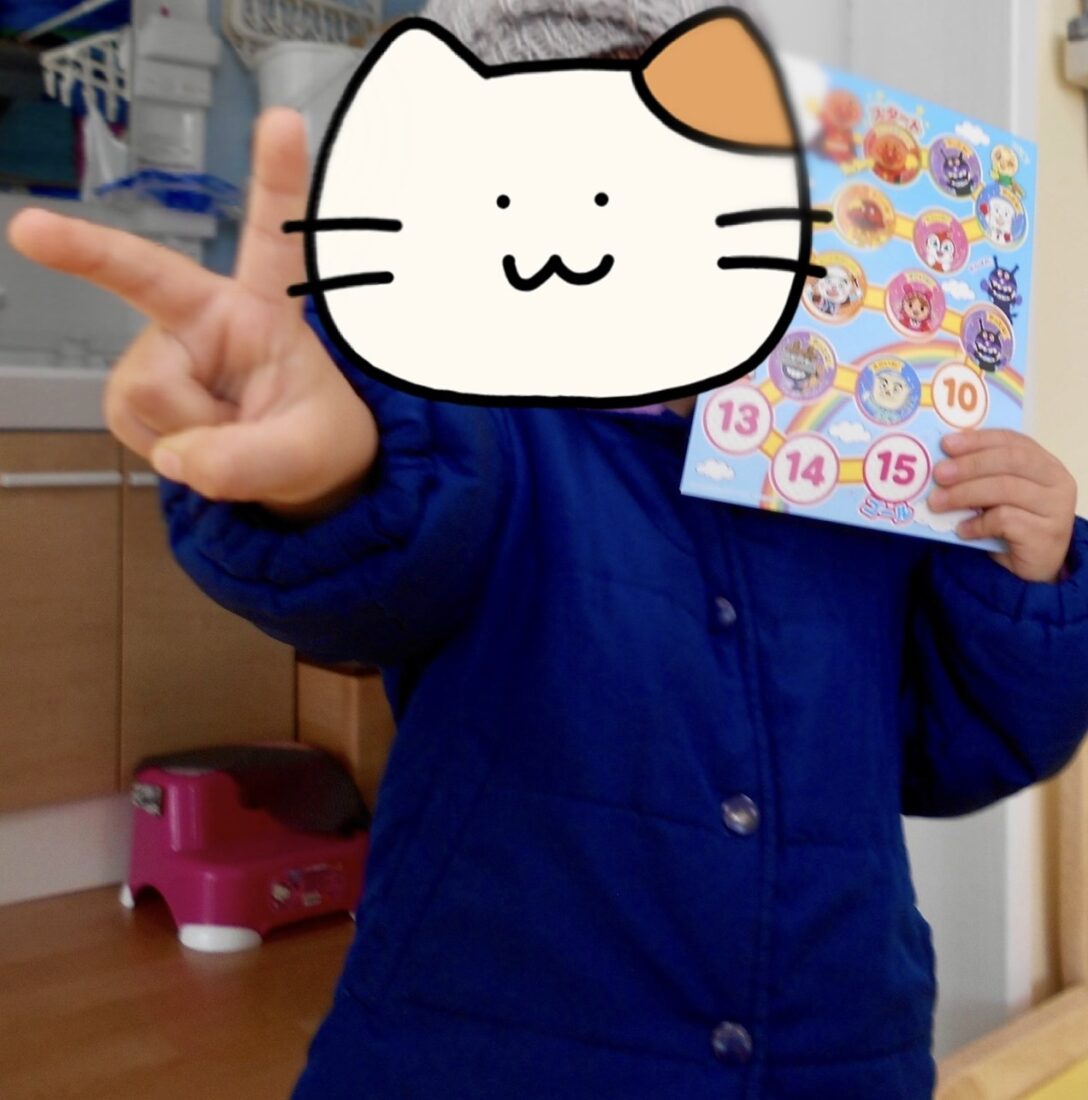

全部お弁当を食べることが出来たらシールがはれます!

最後にキラキラシールがもらえるので、コンプリートめざしてがんばっていました!

② イヤな行動を減らす(消去)

子どもは、「この行動をしたらいいことがあった!」と学ぶと、その行動を繰り返します。

逆に「この行動をしても何も変わらない」と感じると、その行動は だんだん減っていきます。この考え方を 「消去」 といいます。

例えば、これは子育てあるある(and過去の私あるある)だと思いますが……

おもちゃ屋さんで「リカちゃんの食品ミニチュアセットが欲しい!」と泣いたとしましょう。そこで根負けして買ってしまうと、子どもは 「泣けば買ってもらえる!」 と学習し、次回もまた泣いて要求するようになります。

しかし、何度泣いても買ってもらえない経験を重ねれば「泣いても意味がないんだ…」 と気づき、やがてその行動は減っていきます。

先生と順番を交渉中。今回はじゃんけんで決めています。

自分の希望や要望を伝える力が育まれていきます。

③プロンプト&フェイディング

子どもが新しいことを学ぶとき「どうやればいいのかわからない」 ということがほとんど。

そこで、最初は プロンプト(お手伝い) をしながら、「こうすればできるよ!」とやり方を教えてあげることが大切です。そして、少しずつ手助けを減らしていくことで、 子どもが自分でできるようになることを目指します。

この手助けをだんだん減らしていくこと を フェイディング」といいます。

例えば「靴を履く練習」をするとき…

👣 ステップ1:たくさん手伝う → 靴を広げて、足を入れるところまで手伝う

👣 ステップ2:少しだけ手伝う → かかとを入れるのを手伝い、つま先は自分で入れる

👣 ステップ3:全部自分で! → 靴を手に取るところから、自分でできるようにする

このように、小さなステップを作りながら進めると、 「できた!」という経験を積み重ねることができ、自信につながります。

セロハンテープを切り貼りする練習。最初は先生の補助を借りていますが、徐々にできるようにサポートしていきます。

実は、苦手なこと「手伝って!」と誰かにお願いできるのも、発達段階の一つなのです。

そして、これらの基本をもとに ABA療育では 「くり返して学ぶ方法(DTT)」 と 「遊びの中で学ぶ方法(NET)」 を組み合わせて療育を行います。

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆

くり返して学ぶ!(DTT)

DTTでは、 1回1回の学びを短く区切って、はっきりと教える方法を取ります。

たとえば「こんにちは」などのあいさつの練習をしたいとしましょう。

👩先生:「○○さん、こんにちは!」

👦 お子さん:「……」(なかなか言えない)

👩 先生:「じゃあ、先生のまねしてみよっか。○○さん、こんにちは!」(お手本を見せる)

👦 お子さん:「こんにちは!」(マネして言えた!)

👩 先生:「すごいね~! できたね!」(すぐにほめる)

こうした 短い練習をくり返し行ない、すぐに「すごいね!」とフィードバックを返してあげることで、 「こんにちはっていうと、いいことがある!」 と学び、自然に身につけることができます。

療育中の先生からは「あいさつできて立派だね!」「〇〇ちゃんのおかげでクマさんはいっぱい食べられたよ!」とほめ言葉が。

ほめられると「もっと違うものにチャレンジしてみたい!」という意欲がわきますね✨

遊びの中で学ぶ!(NET)

NETは、 子どもが好きな遊びや日常の中で学べる環境を作る方法 です。

この方法ではトイレや食事といった決まった練習の時間ではなく、偶然おきた生活の状況で学ぶ ことを大切にします。

例えば、自由遊びの場では……

✅ すべり台で並んでいたら「次は〇〇さんの番だよね!」と伝える ➡ 「順番を作って待つ練習」

✅ ブロック遊びでおもちゃを交換する練習をする ➡ 「ありがとう」「ごめんね」などのコミュニケーション練習

……と、このように、楽しみながら集団生活でのソーシャルスキルを学ぶことができます。

「かして」「いいよ」のコミュニケーションをうながす環境づくりも大切にしています。

「できた!」が増えるABA療育

さて、冒頭でもお伝えしました通り、新年度の6月よりますとでは土曜療育がスタートする予定となっております。

(予定は変更になる可能性があるため開始時期が決まり次第詳細は後日お伝えいたします。)

その土曜療育の内容がこの「ABA療育」になります。

ABA療育は、お子さんが 「できた!」 を積み重ねて、自信を持って成長していくための方法です。

「どうやって教えたら良いことだって伝わるかな?」

「生活のルーティーンの行動を増やすにはどうすればいい?」

そんな視点を持つことで、お子さんの可能性を広げるサポートができます。

ABA療育をやるうえで、よくある質問が「ごほうびばかりで、わがままにならないですか?」というご質問。

確かに、日本での発達障害に関する支援は、医療・心理・教育な機関によるアプローチが主流。ごほうびで子供を操作するというイメージが歪曲され、子供の行動を大人の考えるよいこの枠に当てはめて個性をつぶしかねないのでは。という批判や否定イメージが根強く残ってるのも事実です。

けれども、ABA療育における「ごほうび」は、こどもの「がんばるきっかけ」 なのです!

ABA療育では、お子さんが「これをすると、いいことがある!」と感じることで、 やる気を引き出す仕組みを大切にします。

最初のうちはシールやおもちゃ、おやつなどの「目に見えるごほうび」を使うこともありますが、続けているうちに 「できることって楽しい!」「ほめられるとうれしい!」 という自信に変わっていくような支援をしていくのが我々の務めです。

もちろん、土曜療育は、ますとが現在、平日に行っている療育と変わりありません!

平日は学校などでなかなか療育できる時間がない…と今まで思っていた皆様も、習い事感覚でますとへ来てみてはいかがでしょうか?

「自分の言いたいことがうまく伝わらずかんしゃくを起こしてしまう…」「集団の中でどう振る舞えばいいのかわからず困っているみたいだ…」など、お子さんが日々感じている困りごとや、保護者の皆さんの「こんなとき、どう接したらいいのか分からない」といった悩みに寄り添いながら、一緒に解決の方法を見つけていきます。

お子さんの発達について気になることがあれば、お気軽にご相談くださいね!

土曜療育の空き状況、施設の利用や、発達支援に関する「よろず相談」に関しては、以下のリンクをご覧ください☆

それでは! みなさんまた次回のブログ記事でお会いしましょう。

Be the mast for you!⛵

ますと広報A🍎